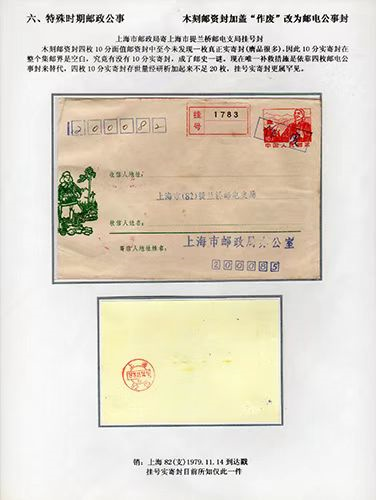

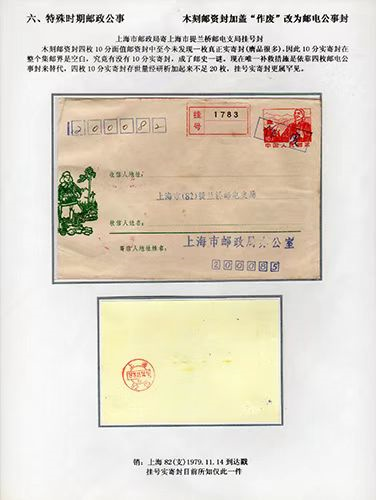

扑朔迷离、存世孤品:上海木刻10分邮资封加盖作废改为邮电公事挂号实寄

来源:《中国邮史总33期第7卷3期》

笔者五框《邮政公事封》邮集中的贴片

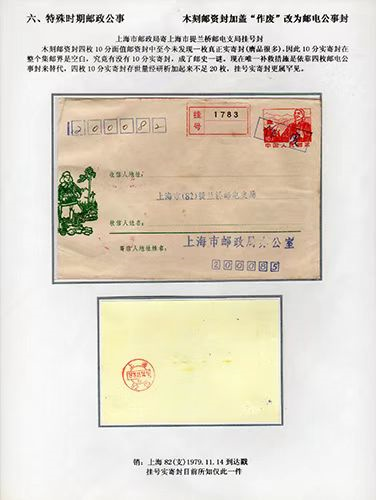

文革期间木刻邮资封在四枚10分面值邮资封中一般均称至今未发现一枚真正的实寄封(赝品很多),因此10分实寄封在整个集邮界是空白。究竟有没有10分实寄封,成了邮史一谜。我有一枚10分面值邮资封,应是目前存世唯一的一件挂号实寄封或能解开这个扑朔迷离的空白。邹义昌先生曾在《中国邮史33期第7卷3期》发表一篇《再探木刻邮资封加盖作废改为邮电公事封》,既然是“再探”,表示前面曾有《研探木刻邮资封加盖作废改为邮电公事封》文章。前面这篇文章我没见过,不知内容为何。邹义昌先生在《再探木刻邮资封加盖作废改为邮电公事封》文中说:

从收集到的资料看,多在上海邮政局内邮政科、人教科、人事教育科为使用单位。初步推测该封存世量不多。其中瞿百顺先生高居榜首,6枚,其次是龚振鑫先生4枚,韩进文先生3枚,王怀亮先生,朱滚石先生,张雄先生,何钦荣先生各1枚,加起来不足20枚。说邮电公事封不可替代的是:木刻邮资封由于其特殊原因,在四枚10分面值邮资封中至今未发现一枚真正实寄封(赝品很多),因此10分实寄封在整个集邮界是空白。

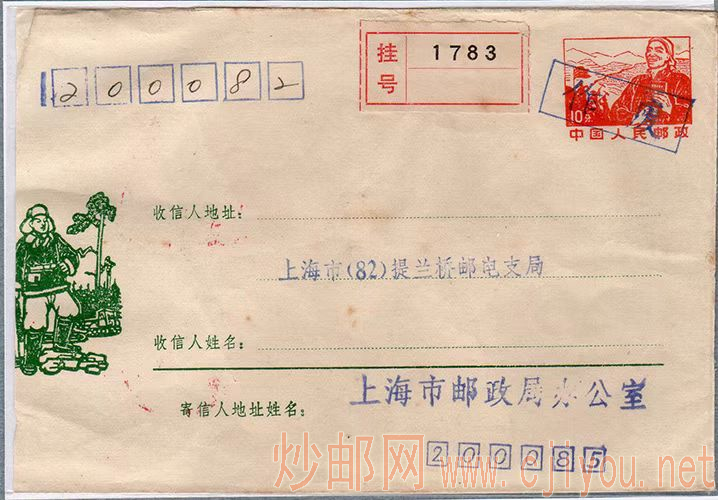

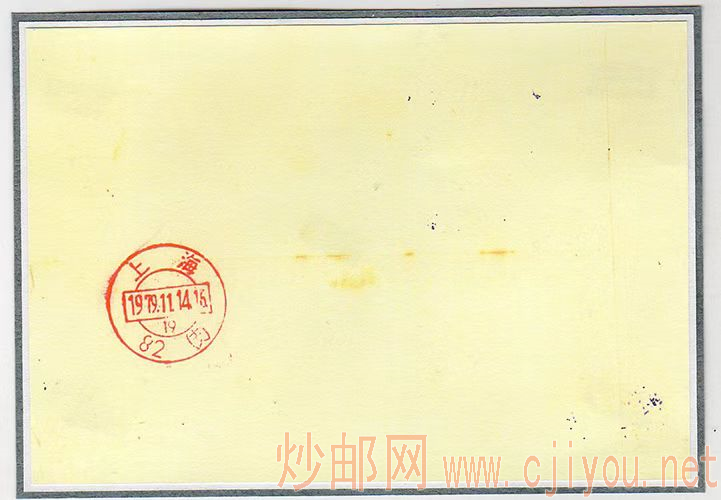

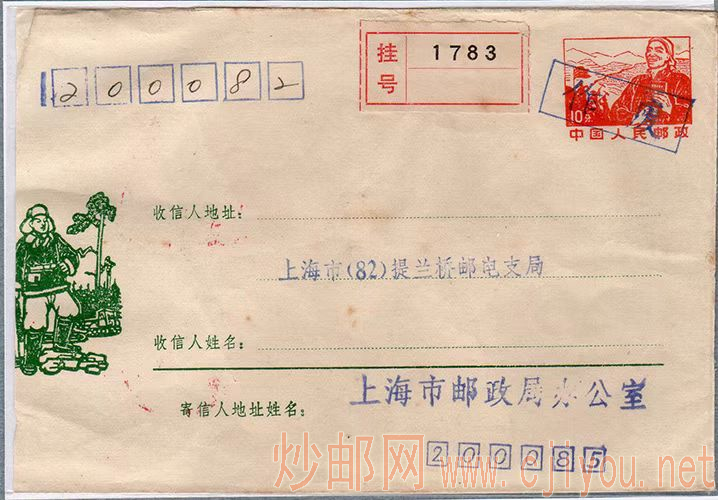

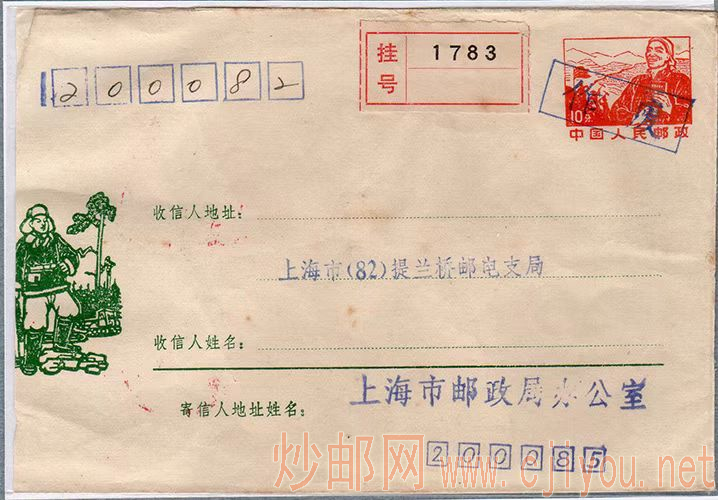

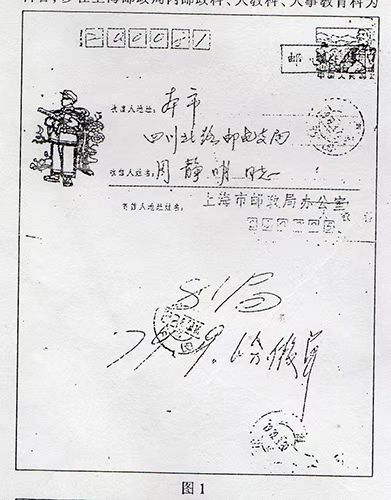

究竟有没有10分实寄封,成了邮史一谜,文内提到的瞿百顺先生是笔者旧识,龚振鑫先生是是笔者旧友。龚振鑫先生90年代曾在《集邮界杂志》拍卖中拍购我珍藏的《普东区天安门图东北邮简》,这部邮简在《中国片封简图鉴》的编著者陈志深兄说:“是新中国第一珍邮”。龚振鑫先生以我这部邮集作为骨干,编组的《普东区天安门图东北邮简》获得中国、亚洲及世界邮展大金奖。 邹义昌先生文内:“初步推测该封存世量不多。其中瞿百顺先生高居榜首,6枚,其次是龚振鑫先生4枚,韩进文先生3枚,王怀亮先生,朱滚石先生,张雄先生,何钦荣先生各1枚,加起来不足20枚。”未提到我也有3枚实寄封,加上我的3枚实寄封,封存世量应该是20枚了。邹义昌先生文内:“在四枚10分面值邮资封中至今未发现一枚真正实寄封(赝品很多),因此10分实寄封在整个集邮界是空白。”而我有一枚10分实寄封,这一枚实寄封是存世中,难得有唯一清楚的落地戳的挂号封,且使用单位不在邹义昌先生文中所称的范围内:“从收集到的资料看,多在上海邮政局内邮政科、人教科、人事教育科为使用单位。”这枚封是上海邮政局办公室寄上海(82)提兰桥邮电支局。这一枚挂号实寄封或能解开这个扑朔迷离的空白。

正面

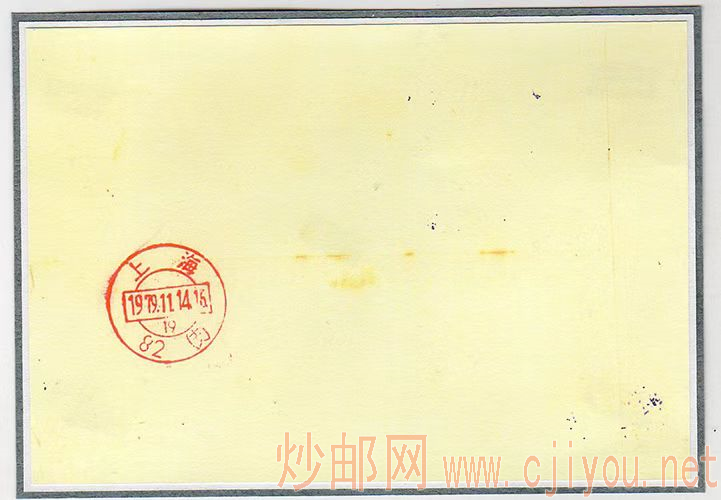

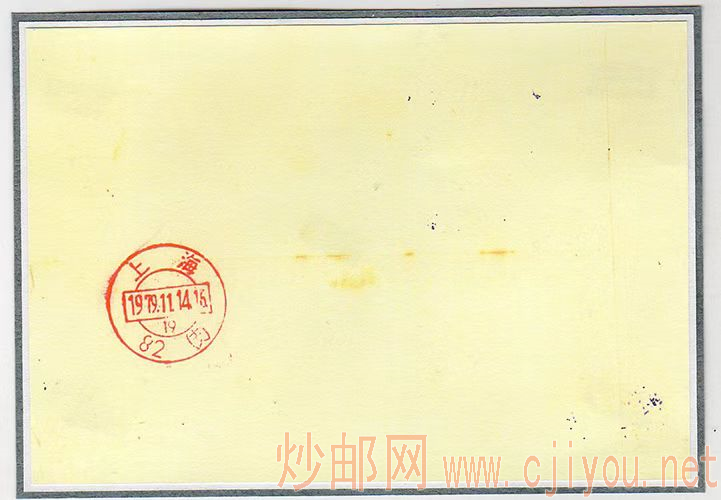

背面

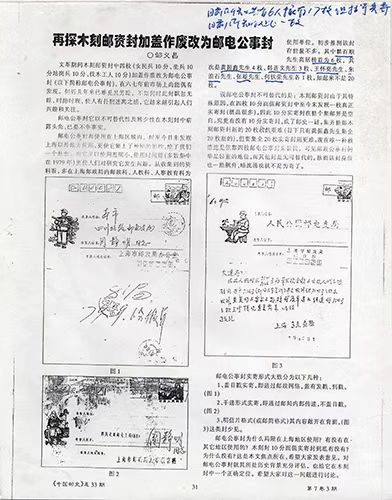

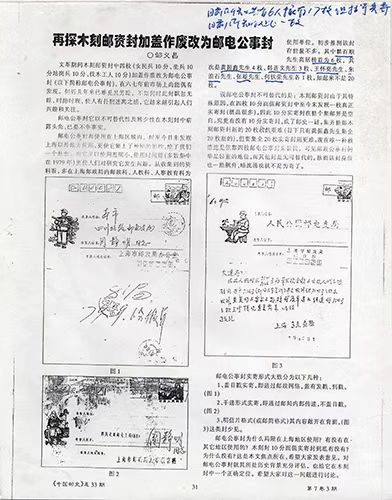

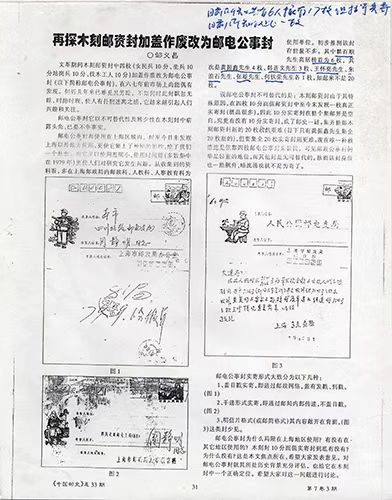

现将邹义昌先生《再探木刻邮资封加盖作废改为邮电公事封》转载于后:

文革期间木刻邮资封中四枚(女民兵10分,坐兵10分站岗兵10分,伐木工人10分)加盖 作废改为邮电公事封(以下简称邮电公事封),在六七年前市场上尚能偶有发现。但近几年来已难觅其芳踪,不知何时此封飘忽无踪,时隐时现,使人有扑朔迷离之感,它越来越引起人们兴趣和关注。邮电公事封它以不可替代性及稀少性在木刻封中崭露头角,已是不争事实。邮电公事封都使用在上海区域内,时至今日未发现上海以外地方使用,更使它蒙上了神秘面纱,给了我们一个悬念而它又以使用范围小,使用时间短(多数集中在1979年)更使人们对研究它发生兴趣。从收集到的资料看,多在上海邮政局内邮政科,人教科,人事教育科为使用单位。初步推测该封存世量不多。其中瞿百顺先生高居榜首,6枚,其次是龚鑫先生4枚,韩进文先生3枚,王怀亮先生,朱滚石先生,张雄先生,何钦荣先生各1枚,加起来不足20枚。说邮电公事封不可替代的是:木刻邮资封由于其特殊原因,在四枚10分面值邮资封中至今未发现一枚真正实寄封(赝品很多),因此10分实寄封在整个集邮界是空白。究竟有没有10分实寄封,成了邮史一谜。齐整郡本刻邮资封新的20枚故然艰难(目下只有龚振鑫先生集全20枚新的),但要集全20枚实寄封则更难。现在唯一补救措施是依靠四枚邮电公事封来替代,可见邮政公事封的举足轻重的地位,而其他封是无可替代的。故而该封身价也一路飙升,暗流涌动就不足为奇了。

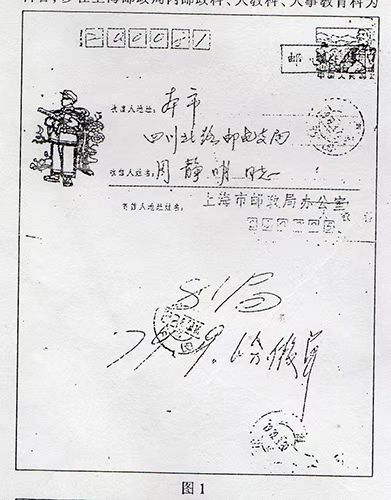

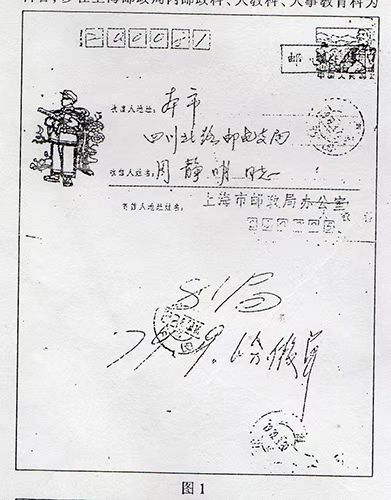

1盖日戳实寄,即通过邮政网络,盖有寄发戳,到达戳(图1)。

1、盖日戳实寄,即通过邮政网络,盖有寄发戳,到达戳(图1)。2、手递形式实寄,即通过邮局内部传递,不盖日戳(图2)。

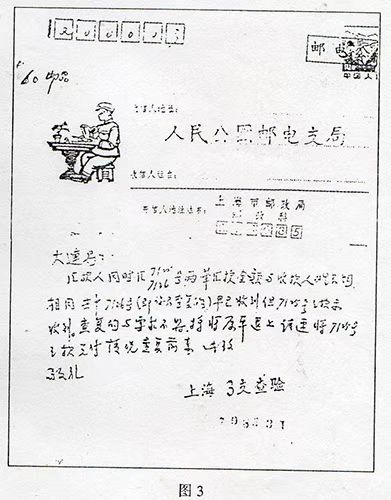

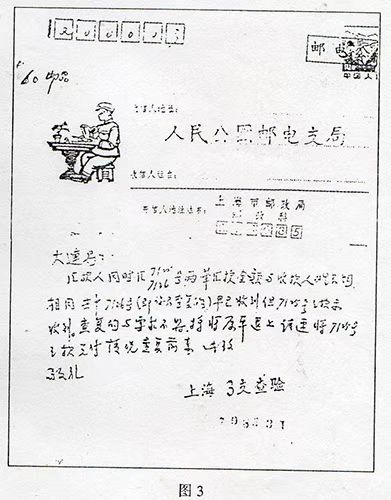

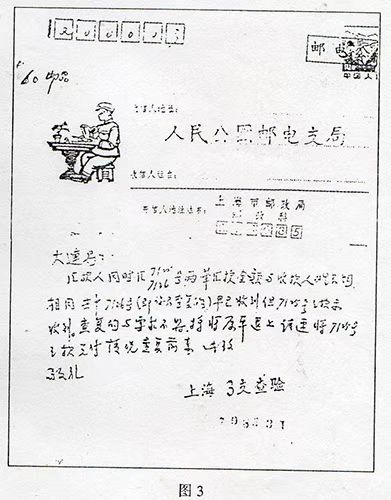

3、明信片格式(或邮筒格式)其内容敞开在背面,(图3)这类封少见。邮电公事封为什么局限在上海地区使用?有没有在其它地区使用的?木刻封10分面值实寄封到底有没有?为什么没有?这是本文焦点所在,希望大家发表意见。对邮电公事封就其所处历史背景充分评估,也给它在木刻封中一个正确定位。希望大家对这一问题进行讨论。

260