“唐县临时邮政邮票”探源

来源:中华全国集邮联合会

1981年日本著名集邮家水原明窗先生在我国北京和上海举办的大型邮票展览。共展出中国各个历史时期邮票13000多枚,实寄封800多个。其中解放区邮票是这次展出的重点,占全部展品的一半。展品其中有一套“唐县临时邮政邮票”引起了参观者的极大兴趣(参见图1)。

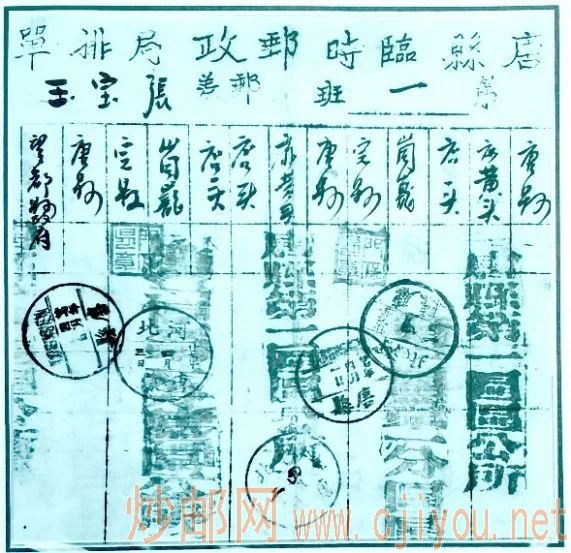

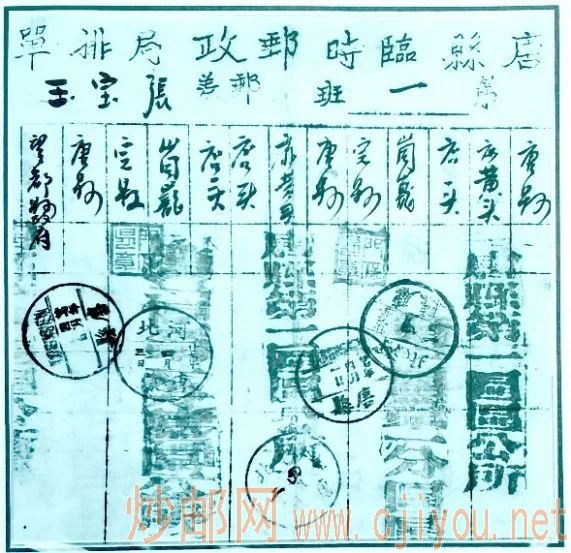

图1 全套“唐县临时邮政邮票”

为什么这套邮票会特别让人注目呢?因为这套“唐县临时邮政邮票”在很长的一段时间里不被集邮界所认可。其主要原因是由于票面图案太简单,很容易被人们仿制。既没有现存的实寄封片来证明,也没有正式的邮政档案记载。虽然有些人手中有一些这样图案的邮票,有的还盖有“河北唐县”的戳记,但一直被人们看成是“伪造邮票”。1981年水原明窗先生在北京和上海举办“中国邮票藏品展览”后才显现了这套邮票的真相。因为在水原明窗先生的展品中,就有“唐县临时邮政邮票”新票和一个销“河北唐县”戳的20连张。更为重要的是邮集中有当时唐县使用过的邮政单据(参见图2)。这就从硬件上确定了这套邮票是抗战时期的产物。

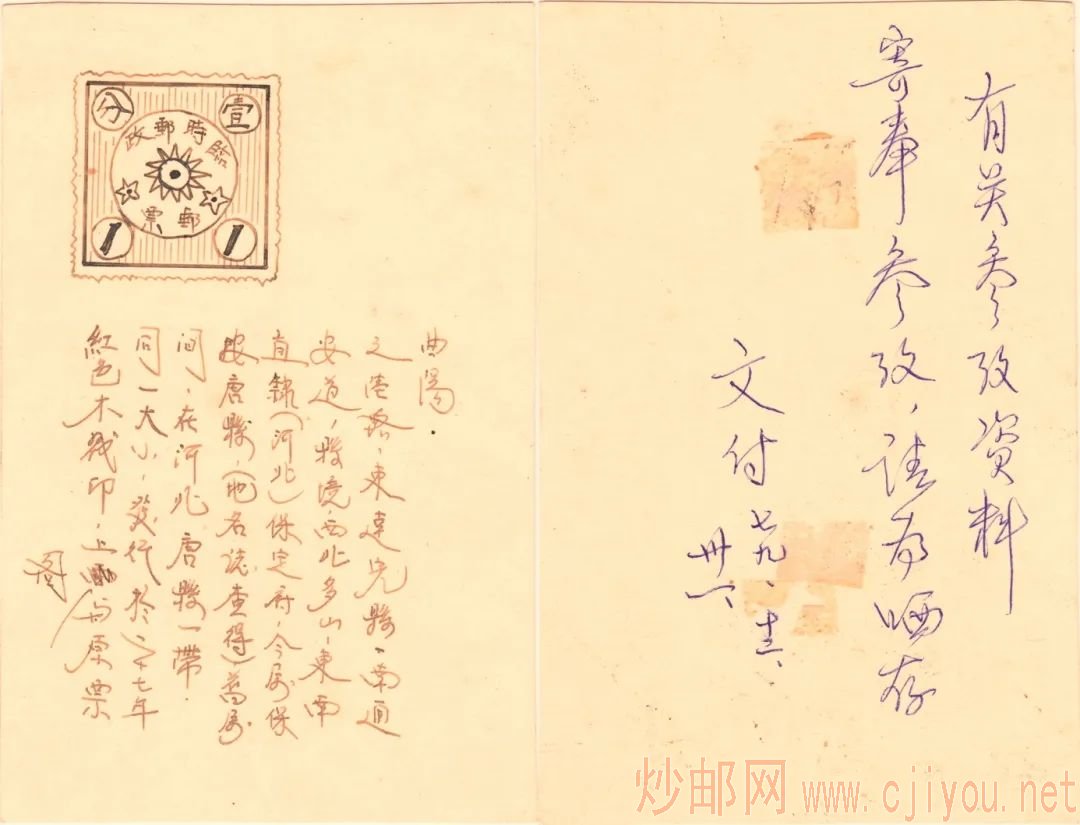

图2 唐县临时邮政局排单

在水原明窗先生展出了“唐县临时邮政邮票”后。为慎重起见,河北省集邮协会派专人到唐县实地调查,证实了这套邮票确实是当时在唐县使用过的邮政用品。这才有了1999年版《中国邮票大图典(解放区卷)》对这套邮票的正式冠名——“唐县临时邮政邮票”。

临时邮票发行的历史背景

1937年7月7日,日军在卢沟桥挑起了全面侵华的“七七事变”。7月29日、30日,北平和天津相继沦陷,日本侵略军把下一个进攻目标锁定为占领涿州、夺取保定,以策应山西忻口方面的作战。为抗击日本侵略军继续南进,8月19日,国民党高级指挥官在保定召开军事会议,决定在漕河、保定一线与日军作战。为促使国共联合抗战,9月16日中共中央代表周恩来、八路军代表彭德怀抵达保定,与保定行营主任徐永昌,参谋长林蔚和保定驻军指挥官刘峙就华北抗战、协同作战问题进行了会谈,并制定了保定方面的作战计划——涿保战役。涿保战役,是“七七事变”以来抗战最激烈的战斗之一。中国军队以步枪、手榴弹、大刀等劣质武器和血肉之躯,抵御4个师团的精锐日军,给日军造成很大伤亡。据日本防卫厅公布的数字,涿保战役第二阶段,即9月14日全面进攻直至在24日攻陷保定,日军阵亡1047人,负伤4130人。中国军队伤亡也是惊人的,孙连仲部和关麟征部伤亡最大,均在三分之一以上。《大公报》载《保定城垣保卫战》:“抗战之激烈,牺牲之悲壮,在平汉线为最甚。”1937年9月18日,国民政府的唐县刘再连县长带领县府机关,包括邮局的人员开始向南撤离,唐县邮局也随之转移。而原中共唐县的地下党开始公开活动。首先开始组织抗日义勇军。9月28日在唐县北店头村成立了“唐县人民抗日武装自卫会”。同年10月,八路军115师独立骑兵营开进河北唐县,在山区创建抗日根据地,成立了隶属于晋察冀边区第三军分区范围的“唐县抗日武装自治委员会”。11月,中共唐县县委和唐县抗日民主政府成立。臧伯平和张冲分别担任首任县委书记和县长。县政府成立的主要任务是围绕着抗战做各项工作。

图3 八路军在唐县地区的布兵图

“唐县临时邮政邮票”发行过程

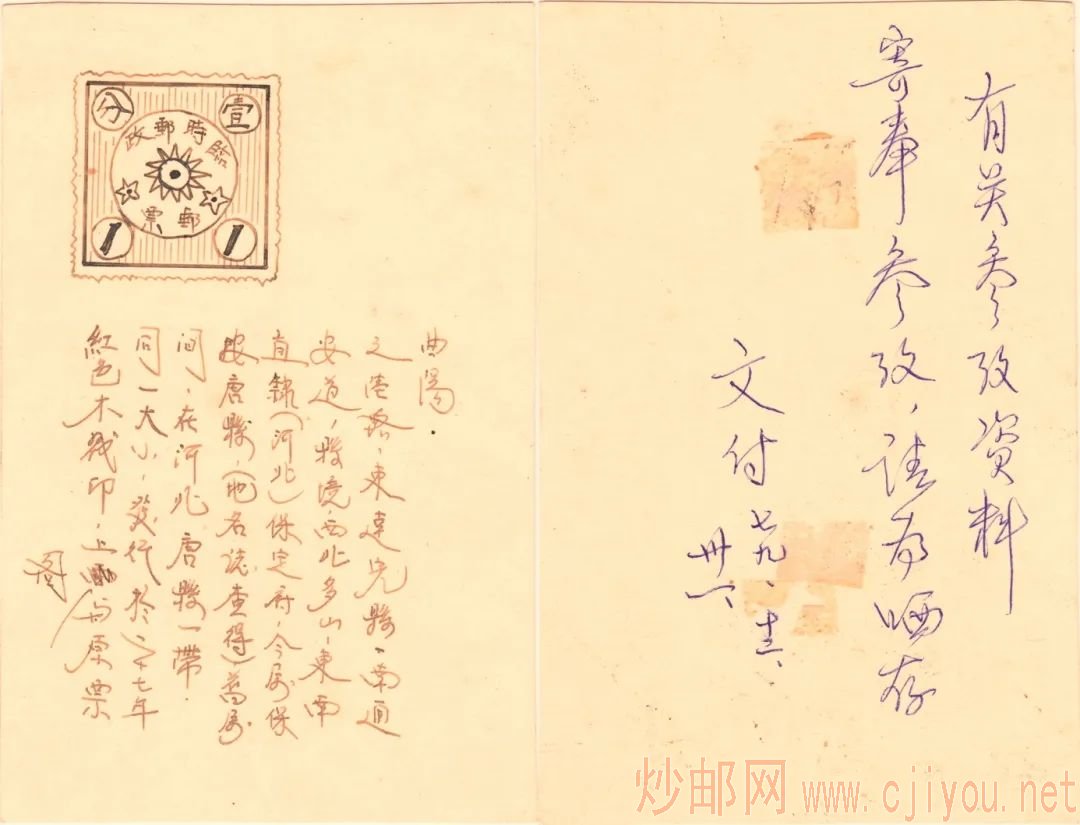

1937年11月,唐县抗日民主政府成立“军用代办所”,负责为八路军扩大兵员、组织交通运输、递送文件、报纸和书信等任务。随着冀西抗日斗争的发展,军人、干部和家属间的通信问题成为当务之急。由于原邮局已撤离,军用代办所科员臧本忠建议成立临时邮政。此时唐县区域内也没有邮票。经唐县抗日民主政府研究后就决定发行唐县的临时邮票,并规定民邮付资寄递,军邮免费。该建议批准后,臧本忠等人便开始了筹备工作。由他亲手设计,仿照晋察冀边区的“半白日图”和“全白日图”邮票(参见图6)的大体式样设计了两枚一套的邮票,并按法币1分和5分确定了邮票面值(参见图1)。面值1分的邮票为淡红色,主图是“全白日”和两个“五角星”,象征国共合作,供印刷品贴用。印刷品邮票主要用于当时唐县救国会发行的一份《战斗报》的传递。另一枚面值5分,蓝绿色,主图是两个三角形拼成的一个六角形,上角印有倒置“半白日”图,供军民的平信贴用。笔者曾在上海拍得一件抗日战争时期“唐县临时邮政邮票”的图稿(如图4,以下均简称“图稿”)。拍回来后,笔者对这份图稿说明进行了反复研究,通过查各种资料和一些当年印制邮票参与者的文章,并专门在河北秦皇岛、石家庄找寻到了上世纪八十年代曾经调查研究过这段历史的集邮家唐秋涛和许锡良两位会士。还访问了区票收藏家孙蒋涛先生,查证了这枚图稿和原票的历史由来与现存情况。发现这套邮票背后有许多可歌可泣的感人故事。

图4 “图稿”的正反面。

“唐县临时邮政邮票”的使用

随着抗战时间的推移和晋察冀抗日根据地的扩大,八路军、游击队和抗战民众也日益增多,通信的业务也随之加重。由于我军在抗日战争时期实行的是游击战,八路军和游击队没有固定的位置,这给邮递员的工作带来了很大的困难。为了满足当时的送信工作,唐县最多时设有10名“邮递员”。所谓邮递员实际就是当地对周边路途熟悉又比较可靠的农民。由于抗战期间经济困难,对这些邮递员只提供餐费,没有工资。唯一的福利就是每月发一双布鞋。从这个用工情况可以看出当年“唐县临时邮政邮票”的用量还是挺大的。根据《中国邮政事务总论》中的“中华民国二十六年到二十七年度的邮政事务年报”上提及邮政总局共有信差8062名,唐县的这10名邮递员应不在其列。虽然条件非常艰苦,但从图2唐县临时邮政局的邮件收寄排单上看,工作还是挺正规的。

图5 唐县临时邮局旧址(许锡良提供)

据当年在唐县民众教育馆工作的贾泉河先生写的回忆文章介绍:那时发往外地的信均是通过阜平的军区邮局转送的。曾住在他家的八路军中有一个马夫是四川人,因不识字,就让贾帮着写了封信贴上“唐县临时邮政邮票”寄往四川的家中。一个月后居然收到了回信,还寄来了200元钱。还有人将信寄到重庆、延安等地,并且都收到了回信。甚至美国还有人写信过来索要“唐县临时邮政邮票”和晋察冀边区钞票。“唐县临时邮政邮票”发行范围为本县解放区,而流通地域却是本县解放区及周边的阜平县、曲阳县、易县、直至较远的延安等解放区和重庆等国统区。总之,说明这套邮票的影响还是很大的。1938年5月,晋察冀边区临时邮政邮票发到唐县后,唐县临时邮票开始停止售用,但之前已发售的邮票仍和晋察冀边区邮票同时流通。国民政府对于八路军在根据地自行设立邮局提出了异议。1938年6月,边区政府为了顾全抗日民族统一战线大局,同意撤销边区临时邮政,由中华邮政接办临时邮政的业务。“唐县临时邮政邮票”在7月1日就正式停售。

图6 晋察冀边区的“半白日”和“全白日”临时邮票

“唐县临时邮政邮票”正式停用时间应和晋察冀边区临时邮政邮票的停用时间一致,是1938年10月1日。(参见图7)这是同时在1938年6月30日盖销的两个“唐县临时邮政邮票”全套四方连(存世仅两枚)。笔者分析是“唐县临时邮政邮票”就用至1938年6月30日。中华邮政已开始接手唐县邮局的工作,并带来了正式带有日期的邮戳。从邮戳字形上看,图7和图2的有较大的区别。应该是原临时邮局的工作人员用中华邮政的邮戳盖销了一些邮票作为留念用的。

图7 “唐县临时邮政邮票”全套四方连

临时邮票设计者臧本忠

说到“唐县临时邮政邮票”,它的提议和设计者臧本忠是必须介绍的。臧本忠1908年生于唐县大寺城涧村。1934年毕业于保定育德中学。1935年考入国立北洋工学院(该校清朝创立时为北洋大学堂,民国成立后改称北洋大学校。1928年又改为国立北洋工学院。1951年后定名为天津大学。)化工系,日军占领天津后还乡。1937年冬,参加唐县抗日民主政府工作。同年加入中国共产党,任唐县军用代办所科员。1940年有化工学基础的臧本忠经聂荣臻司令员亲自选调到晋察冀军区工业部从事军工科技工作。他带领一批八路军战士在唐县牛眼沟村研制炸药。制造的地雷、手榴弹在抗日战争中起了重要作用。

图8 唯一存世的臧本忠照片

1942年秋,臧本忠因试验炸药,长期在酸性环境条件下,受酸气熏蒸得了严重的肺中毒。经军区白求恩学校柯棣华大夫安排在青虚山大崖沟治疗,因病情恶化,抢救无效逝世,去世时年仅34岁。臧本忠牺牲后,被安置在曲阳县东北部的烈士陵园内。墓碑上“臧本忠烈士之墓”和碑上的生平简介,是人民对他光辉一生的肯定。“唐县临时邮政邮票”是在抗日战争时期的应急情况下,为弥补通信的邮票空白而产生的。这套邮票现今被《中国解放区邮票目录》(邮票编号为K·HB—5)收录。虽然它的图案极为简单,制作也谈不上印制质量,仅是手工盖章而已,使用的时间也只有四个半月,但它却以极特殊的身份载入中国邮票史册,为中华民族的抗日战争邮政史写下了光辉的一页。

来源:中华全国集邮联合会

98