来源:中华全国集邮联合会

地名是一种社会文化现象,其中浓缩和积淀了与历史文化相关的许多信息。烈士名字命名的地名邮戳见证了党百年艰辛的奋斗历程。

中央革命根据地

在赣西南、闽西革命根据地的基础上发展起来的中央革命根据地,亦称中央苏区,位于江西南部、福建西部。公略县: 1931年11月,为纪念中囯工农红军著名战将红三军军长黄公略烈士而命名。

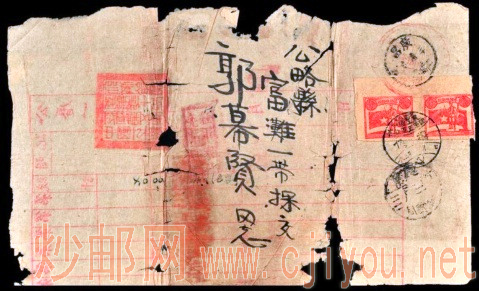

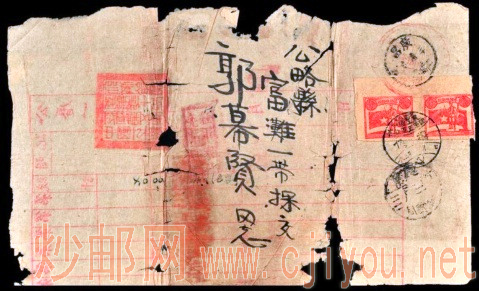

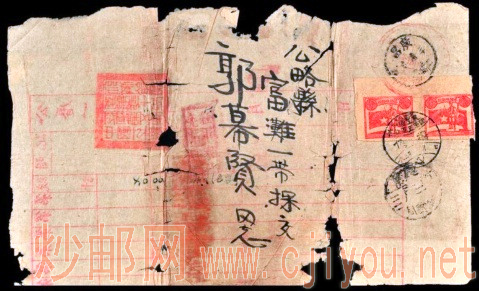

1934年红军第五军团寄公略县富滩村实寄军邮封(该封见2009年北京嘉德拍卖会拍品)

博生县:1933年1月,为纪念中国工农红军红五军团参谋长赵博生烈士而命名。中央苏区《红色中华报》最早报道了宁都县改博生县消息。

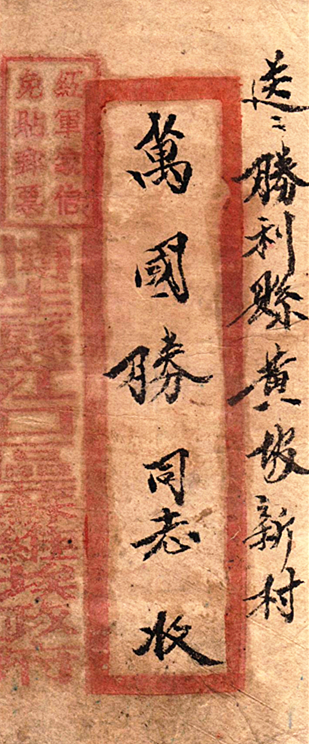

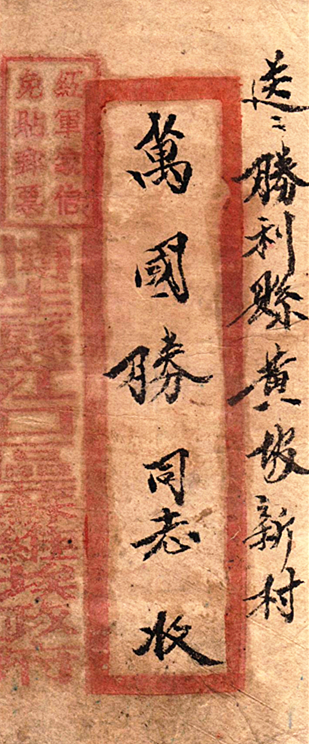

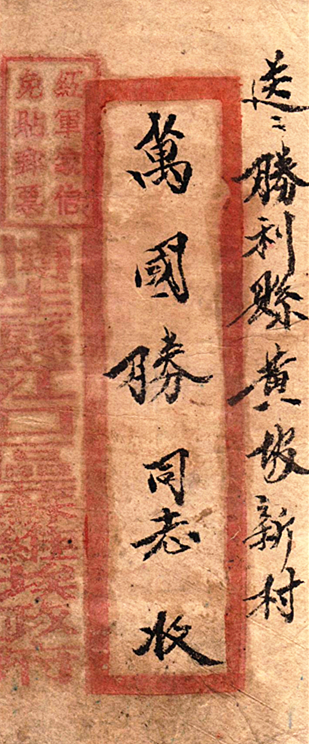

1934年博生县江口区苏维埃政府寄胜利县公函军邮封,封左上角加盖红军家信,免贴邮票红条形章。

杨殷县:1933年7月,为纪念苏维埃中央军事部长杨殷烈士而命名。彭湃县:1933年7月,为纪念中共中央农委书记彭湃烈士而命名。太雷县:1933年8月,为纪念中共广东省委书记张太雷烈士而命名。兆征县:为纪念中共中央政治局常委苏兆征烈士而命名。代英县:1933年9月,为纪念中共中央组织部秘书长恽代英烈士而命名。明光县:1933年10月,为纪念福建省省军区政治部主任李明光烈士而命名。登贤县:1934年3月,为纪念中共全总上海执行局书记罗登贤烈士而命名。

湘鄂赣革命根据地

又称“湘鄂赣苏区”,在湖南、湖北、江西三省边界地区。咏生县:1934年11月,为纪念红十六师师长高咏生烈士而命名。胡梓县:1935年2月,为纪念中共鄂东南道委书记胡梓(化名)烈士而命名,寿昌县:1934年12月,为纪念红十六师政委陈寿昌烈士而命名。

川陕革命根据地

川陕革命根据地是土地革命战争时期的一个重要根据地,它地处川陕两省交界的大巴山和米仓山脉。英安县:1934年12月,为纪念红三十一军政治部主任,川陕省军区副指挥长林英安烈士而命名。

湘鄂川黔革命根据地

位于湖南、湖北、四川、贵州四省边界地区,亦称湘鄂川黔苏区。郭亮县:1934年12月,为纪念中共湘鄂赣特委书记郭亮烈士而命名。

西北革命根据地

西北革命根据地是在土地革命战争后期,由陕北、陕甘边两块根据地合并建立起来的。重远县:1934年12月,为纪念红军陕甘游击队参谋长杨重远烈士而命名。志丹县:1936年6月,为纪念红15军团副军团长兼参谋长刘志丹烈士而命名。

琼崖革命根据地

善集县:1935年,为纪念中共琼崖特委书记杨善集烈士而命名。

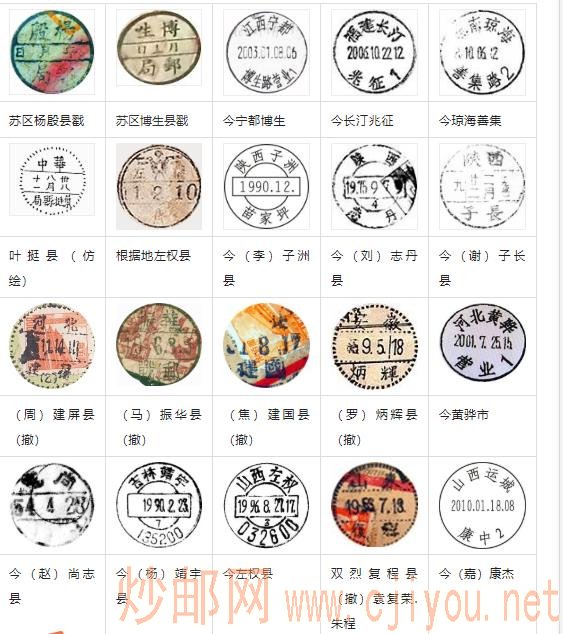

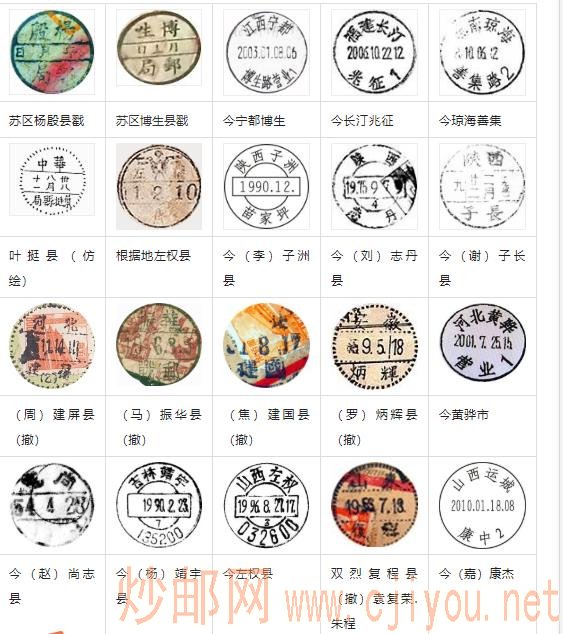

由于历史上这些烈士县名在行政区域上许多是跨传统行政建制,有的是几个县的结合部,有的是县制的部分区域,有的命名后因敌我斗争形势变化等自然消失。解放后,一些保留下来的少数烈士县级地名因不符合传统县制规范,不便于行政管理。1951年12月,中央有关部门发出了《关于更改地名的指示》,规定“纪念革命先烈,一般用碑、塔等方式,不更改地名。但已经更改,并经该地上级人民政府批准或群众称呼已成习惯的,仍可沿用。”五十年代末,大部分烈士名字的县级地名陆续在行政建制上撤销。现保留至今的有陕甘苏区的子洲(县)、子长(县)、志丹(县),抗战期间的左权(县)、黄骅(市)、靖宇(县)、尚志(市)。

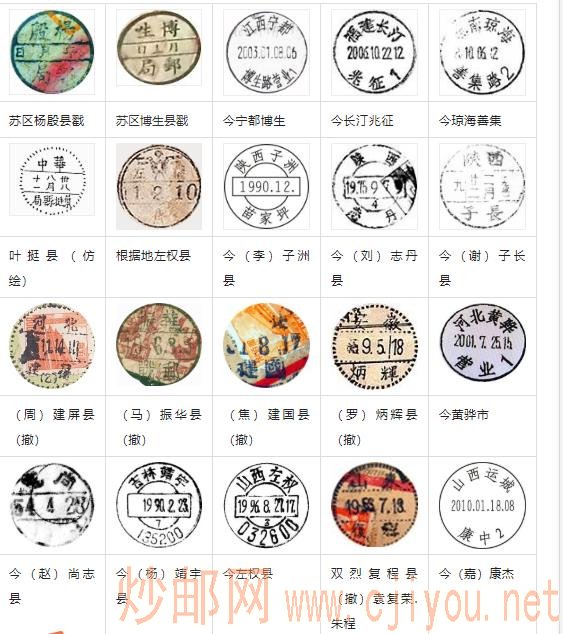

部分邮戳

132