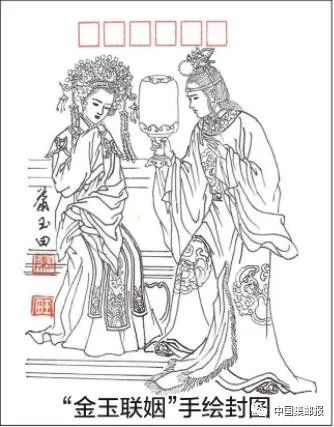

所谓“金玉良缘”,早有清代红学大家一针见血地指出,此乃薛氏 “母女主婢串通关目”之谋划。萧玉田先生据此对原著第5回至第98回进行了梳理:根据宝钗与莺儿主婢二人有心将原不知金锁的贾宝玉注意力引向金锁,诱使其查看与通灵宝玉文字相对应的8个字;又在无意中说漏了金锁上的字是人工凿錾上去的;还有薛姨妈曾对王夫人等不止一人提过薛宝钗的金锁“是和尚给的,等日后有玉的方可结为婚姻”,致“金玉良缘”之说在贾府不胫而走,凡此种种。萧玉田先生提醒读者注意原著“人工凿錾”的表述,金锁之字人工凿錾,而通灵宝玉及文字天成仙錾,其中玄机不言自明。清代红学家洪秋蕃也据此指出“足见锁字捏造无疑”;加上薛姨妈一再散布“金配玉”之说,充分证明“金玉良缘”是薛姨妈精心策划的。富商之妻薛姨妈饱经世故,以送女进京选秀为名寄寓贾府姐姐家,她瞄定的目标是衔玉而生的外甥贾宝玉。在《红楼梦》的贾、史、王、薛四大家族中,贾府是皇亲国戚,宁国公、荣国公又都是战功显赫的开国元勋,势倾朝野;史、王两家也都有爵位,三家又是姻亲互为倚仗;只有薛家出身商贾,纵有万贯家资,却无爵位,仅因与王夫人姊妹关系辗转沾亲。薛姨妈的丈夫死后,不成器的儿子又到处生事导致家业凋零。薛姨妈希望通过联姻攀上贾家。或许薛宝钗未必与母同谋,但以其聪慧与母亲应有默契,酒醉的薛蟠曾挑明妹妹的心事“我早知道你的心了……你这金要拣有玉的才可正配”,可见“金配玉”之说在薛家早已不是秘密。作为亲姐姐,王夫人对薛姨妈的如意算盘心领神会,王夫人一直想掌控贾府,“金玉联姻”正中下怀,可与妹妹、甥女和侄女王熙凤结成威重气盛的王氏同盟,筑牢根基。双方为了各自的利益,心照不宣,一拍即合。原本对外孙女林黛玉万般怜爱的贾母,架不住周边含王氏众人与花袭人等毁黛褒钗的搬弄,最终选择了符合她们所谓正统观念的淑女典范薛宝钗。

王国维认为,《红楼梦》中的宝黛爱情悲剧不可避免,因为宝黛的感情处于贾母、王夫人、王熙凤、袭人等上下围剿之中,或者说是一种“合力”导致了“金玉以之合,木石以之离”这个悲剧。贾母和王夫人出于家族的利益不会容忍两个封建礼教的叛逆者走到一起而选择薛宝钗,但宝钗站在宝玉和黛玉价值观的对立面,宝玉打心里无法爱上宝钗。金玉结缘是一场政治联姻,看似喜事,实则悲剧,拆散了源自心灵契合的“木石前盟”。林黛玉含恨魂归,贾宝玉弃绝红尘,他们是封建礼法的受害者;貌似赢家的薛宝钗落了个独居空房守活寡的下场,是政治联姻的牺牲品,宝黛钗三位主角没有赢家,都是悲剧人物,金玉之缘实则“不良”,因此萧玉田先生建议把邮票原定的图名“金玉良缘”改为 “金玉联姻”,揭示政治联姻的本质,更能深化主题。

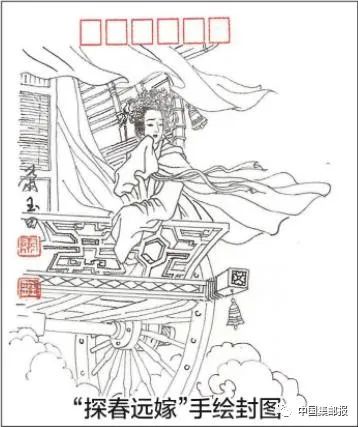

关于“探春远嫁”,《红楼梦》中共有3回提到探春的婚事,书中涉及“探春远嫁”的文字非常少:第99回海疆总制周琼投书贾政为子求亲,第100回写贾政回家告诉王夫人周琼求亲之事以及家里人的不同反应,第102回中写了探春“辞别众人,竟上轿登程,水舟车陆而去”。两三句话便将“探春远嫁”轻描淡写地带过。

关于探春的判词,金陵十二钗正册中是这样写的:“才自精明志自高,生于末世运偏消。清明涕泣江边望,千里东风一梦遥。”曲演红楼十二曲《分骨肉》曲辞“一帆风雨路三千,把骨肉家园,齐来抛闪”“从今分两地,各自保平安”。这些判词、曲辞形象地凸显了探春远嫁离别时的“凄凄惨惨戚戚”,是多么的悲伤、无奈!萧玉田原来画过探春远嫁孤身在离家远去的马车上掩面而泣的画面,切合 “水舟车陆而去”的后4字。这次“探春远嫁”邮票的设计,则照应“水舟”而去,“一帆风雨路三千”及第5回的图画、判词、曲文,萧玉田画了一片汪洋大海、一艘大船,盛装的探春孤零零站在大船上掩面而泣。云际一只断线风筝扶摇而去,对应“游丝一断浑无力”,契合原著中探春远嫁、一去无归的本意。

在1987年版《红楼梦》电视剧中,探春被南安太妃收为义女和亲海外,嫁给藩王为妃。南安太妃、贾母、邢夫人、王夫人等都到码头欢送,出嫁场面盛大隆重。作为电视剧,这样改编创作符合电视剧的艺术特色,也迎合了观众图喜庆、爱热闹的口味,有利于提升收视率,但客观来看并不符合原作。纵观一些研红者认定“探春成为王妃”的依据,也没有太多道理。例如,在《红楼梦》第63回“寿怡红群芳开夜宴 死金丹独艳理亲丧”中,众人掣签占花名,探春掣得一支签,签上写着“瑶池仙品”4字,画着杏花。诗云:日边红杏倚云栽;注云:得此签者必得贵婿。众人笑道:“我们家已有个王妃,难道你也是王妃不成?”这分明是闺阁间酒桌上的玩笑话。再看第70回“林黛玉重建桃花社 史湘云偶填柳絮词”中的放风筝的故事情节,探春所放的风筝是“软翅子大凤凰”,但被天上另一个“凤凰”绞住,正不可开交,“又见一个门扇大的玲珑喜字带响鞭在半天如钟鸣一般也逼近来”,3个风筝绞在一处断了线,“飘飘遥遥都去了”,显然难以由此得出“探春王妃”的结论,证据远远不足。贾府是外戚,不是皇家血脉,加上探春为庶出,本身不具备和亲资格。电视剧中安排南安太妃认探春为义女,目的是给予探春和亲的资格。但遍读全书,无论前80回和后40回没有一句提到王妃认探春为义女。尽管电视剧的远嫁仪式排场气派,轰轰烈烈,也深受观众喜爱,但因原著查不到依据,萧玉田先生没有跟风,而是严格按照曹雪芹的设定,结合续作贾政允嫁“海宁总制之子”和第102回的描写构思绘制,取“运偏消”“分骨肉”“悲远嫁”“一去不归”之意。

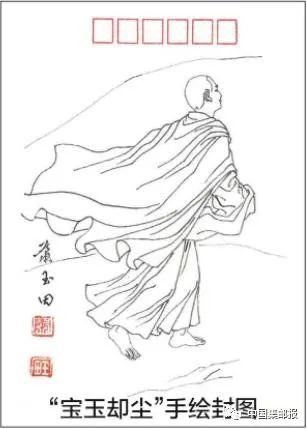

“宝玉却尘”的内容出自第119回“中乡魁宝玉却尘缘 沐皇恩贾家延世泽”,第119回是红学家批评最多的一回。此回写贾府沐皇恩、延世泽、兰桂齐芳、家道复初,皆是续作的硬伤。写贾宝玉参加科举乡试并且中举,中举后又到姑苏毗陵驿,拜辞船上的父亲,颠覆了贾宝玉的形象,与前80回曹雪芹笔下的反科举、反仕途经济的贾宝玉判若两人。

萧玉田先生还谈到近年红学界最新的研究观点,该观点推翻了之前俞樾、张问陶、胡适等认定高鹗为《红楼梦》续作者的观点,其主要理由是:其一认可了程伟元在藏书家、故纸堆、鼓郎担搜集到近30卷《红楼梦》残稿的事实,但没有充分证据证明这些残稿为曹雪芹手稿;其二早于程、高的程甲、程乙二本已有120回手抄本“梦稿本”流传,且正文与程本有差异;其三续作中关于“宝玉乡试后,‘知贡举’的将考卷奏闻皇帝一一披阅”,这些属于明显不符合科举制度的错误,不可能出自进士及第、深谙科举制度的高鹗笔下。这一研究成果已获出版界认可,在新出版的《红楼梦》中,高鹗已从续作者改为整理者,续作者暂列为无名氏。当然也有不同声音,因 “梦稿本”中有高鹗手迹“兰墅阅过”(高鹗别号“兰墅”),认为“梦稿本”虽不是程本付梓的底稿,但可能是程高修改过程中的一次改本。程伟元先于藏书家处、故纸堆里搜罗到《红楼梦》残稿20余回,后又偶在鼓郎担上得10余回,然漫漶不可收拾,遂邀请友人高鹗细加厘剔,截长补短,整理成篇,这40回接续前80回,合为一部,镌版付梓,全书告成。《红楼梦》早期流传靠抄本,传抄过程中难免有漏字、错讹,或使评批误入正文,或手抄者按照个人意思偷换、篡改文义,造成各版本正文与章回题目的差异。因而即使后40回非高鹗所续,不排除无名氏续作时羼杂有违背曹雪芹本意的文字,也不能排除高鹗在整理过程中夹带个人观点。宝玉应试中举背离曹雪芹著书旨义,这应该是科举制度受益者、进士及第的高鹗先生科举情结的体现。

萧玉田阅读原著,结合脂砚斋、畸笏叟评批,慎思明辨,认为续作关于宝玉中举辞父,往好听了说,是一种调和;往深了说,是对曹雪芹原旨的篡改。他厘清曹雪芹的本意:宝玉下凡遭劫历世,经历了人情世态的炎凉,看透了朝廷官场的黑暗,领教了封建礼教的残酷、厘清了显贵家族败落的原因,失去了心灵相照的挚爱,大梦已醒,万境归空,悬崖撒手,没有勉强,没有犹豫,没有藕断丝连的牵肠挂肚。因续作有“一僧一道夹住宝玉说道:‘俗缘已毕,还不快走’”的描写,“夹住”二字似有挟持胁迫之嫌,萧玉田放弃了“一僧一道护佑宝玉遁世”的三人构图,改为只画了宝玉一人身披随风飘曳的大红斗篷,赤足踏雪,飘然而去的情境。背景为空无一物、干干净净的白茫茫大地。萧玉田告诉我,他理解的宝玉弃而为僧,是“彻悟”“自觉”以及“弃绝红尘”,而不是做一时的逃避,遁入尘世间的空门,而是“弃绝红尘”,是渺渺茫茫二仙度化为仙僧,归彼大荒,回归仙界大荒山无稽崖青埂峰。因此,在构思“宝玉却尘”这枚邮票时,萧玉田先生改变了其他几枚邮票图稿多用中景、景深的构图方式,把却尘的宝玉与其他图稿尘世间的人物、活动、场景拉开空间距离,位置向上、靠边,营造走出画面、飘然出尘之势,给观赏者留下想象空间。

萧玉田先生克服因双眼手术失败造成的视力障碍,用心血演绎红楼巨著于方寸之间。他设计的“中国古典文学名著——《红楼梦》”系列邮票的第二组至第四组,被誉为“高颜值”邮票和“最美设计”,深受集邮者的喜爱。我们憧憬“古典文学名著——《红楼梦》”系列邮票的收官之作,期待诠释“仙草归真,灵玉还原,儿女真情”精髓的第五组邮票问世,并给集邮者带来惊喜。

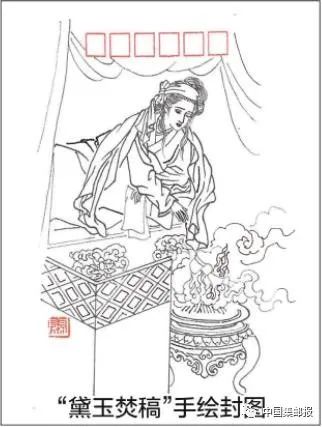

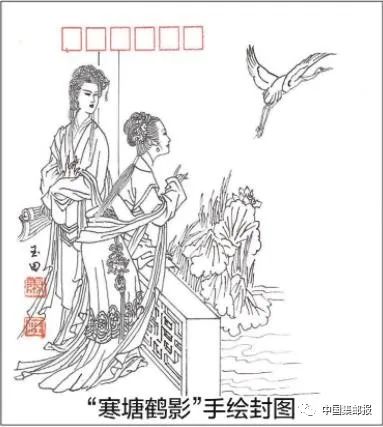

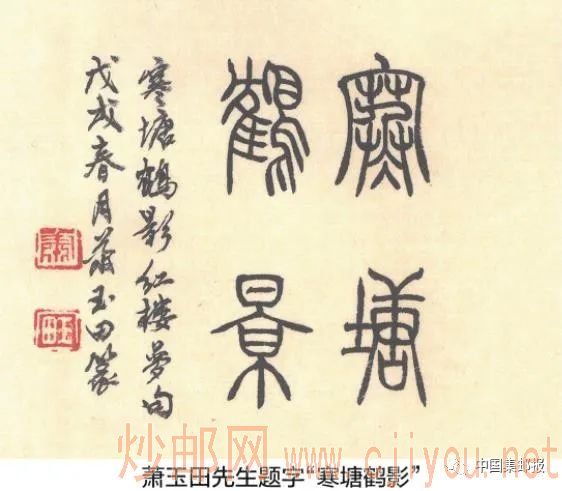

承蒙萧玉田先生的厚爱,我获赠一套他用线描手法创作的手绘封,其中“探春远嫁”“寒塘鹤影”按1998年绘制的图稿创作,“宝玉却尘”按新邮图稿创作。在此一并展示,与读者共赏。愿与广大读者共同感受萧玉田先生的设计心路。

作者:林霄红 林昱成

来源:中国集邮报(邮发代号:1—164)

143