邮票的产生是现代邮政诞生的重要标志,是最显著的特点就是寄件人付邮费,但是有一种邮票却是收件人要付邮费的,那就是——欠资邮票。

欠资邮票是邮局向收件人收取欠付邮资时贴用的专用邮票。通常以“欠资”字样和面值数字为主图,不能作为预付邮资的凭证。一般不在邮局出售。

欠资的原因有很多,如信件超重、少贴邮票、贴用了无效邮票等。有人认为,欠资邮票的使用不同于一般邮票,它不是“邮资预付的凭证”,而是“邮资补付的凭证”,所以不能称作“欠资邮票”,而应叫“欠资票”。

多数意见则认为,欠资邮票也是一种邮寄函件的“邮资凭证”,只是付款的方式和时间不同而已。而且它的图案、票幅、齿孔等和一般邮票没有什么显著差别,加以世界出版的各大目录都刊入专用邮票之列,所以仍应称作“欠资邮票”。根据统计,曾经有220个国家和地区发行过8000多种欠资邮票。

欠资邮票,在目前中国邮票的发行体系中算是“灭绝”的一种邮票品种。

目前我国如果发现欠资邮件,对于无寄信人地址的加盖欠资戳,填上应补交的邮费,补交的邮费一般是所欠邮资的两倍,由收信人支付。对于有寄信人地址的则贴上退批条退回信件。

欠资邮票,是邮局向收件人收取欠付邮资时贴用的专用邮票,不能作为预付邮资的凭证。翻译一下就是欠邮费或邮费没贴够,邮局向收件人要钱的凭证邮票。

欠资邮票的图案和刷色都比较简单,通常是以“欠资”字样和面值数字为主图,多为一种或两种刷色。欠资邮票一般不向公众出售,为满足广大集邮者收藏的需要,只在集邮门市部出售一些。

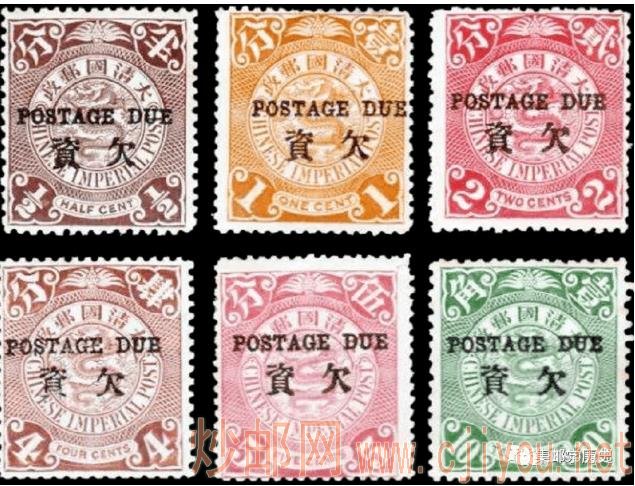

欠资邮票,很多国家邮政均发行过,中国的欠资邮票的发行史,要追溯到1904年4月1日。中国最早的欠资邮票是1904年清代邮政发行的,在伦敦版蟠龙票上加盖“欠资”字样,暂作欠资邮票使用。

当时的大清邮政面对日益正规的邮政业务,发现了大量邮资贴用不足的情况,最开始是所有欠资邮件由邮局加贴普通邮票后向收件人收取所欠邮资。但是现实中存在多种困难,于是使用之前发行的伦敦版蟠龙邮票进行加盖“Postage Due”,发行了首套“欠资”邮票。

也有研究称,中国真正的第一套欠资邮票,是大清第三次印刷的普通蟠龙票加盖英文而成的。1896年大清邮政脱离海关,正式成立国家邮局,但是当时并没有欠资邮票,凡是欠资信件都在信封上加盖一个“T”字木戳印,然后用普通邮票代替欠资邮票贴用。

后来,随着欠资信件的增多,使用普通邮票需要盖木戳,非常不方便,便向英国华德路公司定制了一套欠资邮票。但是欠资业务紧急需要,欠资邮票不能及时运到,上海海关造册处决定用大清第三次印版的普通无水印蟠龙票加盖英文欠资字样使用。这才是1904年的欠资邮票的由来。

这套邮票被称为“伦敦一版欠资邮票”。

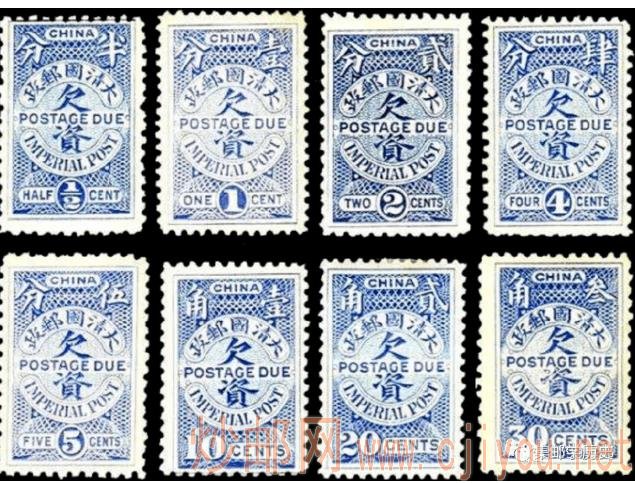

当时大清发行过的邮票,“大龙”“小龙”“蟠龙”均是正方形,所以也就形成独属于“欠资邮票”的规格。

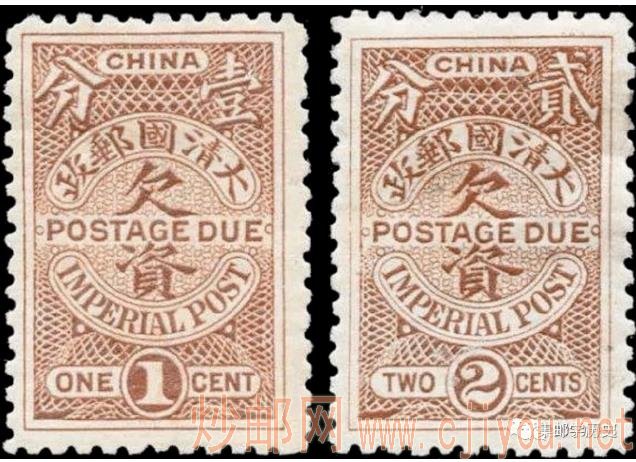

1911年2月22日,发行了一套两枚的欠资邮票,其风格与之前一组相同,仅刷色改为棕色,故这套邮票被称为“伦敦二版欠资邮票”。

在这个特殊的时间节点,随着历史的车轮,大清结束了自己的统治,进入民国政府时期,当时并没有能够发行新版的欠资邮票,自从1912年起,使用大清邮政库存的“欠资邮票”,先后加盖“临时中立”、“中华民国”宋体、“中华民国”楷体的欠资邮票。

1913年5月,由格兰设计,英国伦敦华德路公司承印的中华民国邮政的欠资邮票,正式使用。整体设计风格,与之前大清邮政的欠资邮票一脉相承。

民国政府一共存在了37年,其先后发行了13组欠资邮票,随着币值混乱,物价上涨,其改版发行频繁,其发行速度已经邮资上调速度,只能多次加盖发行。

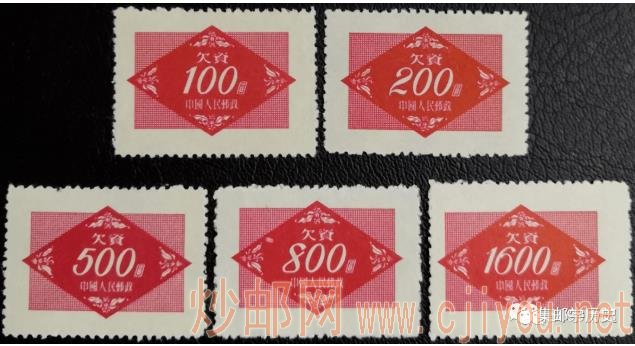

1949年后仅在上世纪50年代发行过两组“欠资邮票”,其中第一组是是在1950年8月发行:

这套欠资邮票由华东邮政南京印刷厂采用凸版承印,因为整体采用蓝色,故成为“蓝欠资”。

在1954年8月,发行了第二版欠资邮票,称为“红欠资”。这套票使用到1955年12月,从发行到停用仅一年多。1955年3月,币制变更,它便逐渐进入集邮领域,新票相对较多。

目前我国如果发现欠资邮件,对于无寄信人地址的加盖欠资戳,填上应补交的邮费,补交的邮费一般是所欠邮资的两倍,由收信人支付。对于有寄信人地址的则贴上退批条退回信件。

来源:集邮学历史

210